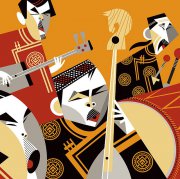

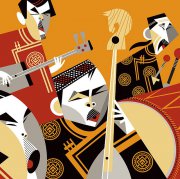

Вынесенное в заголовок название рассказа Юрия Мамлеева, вроде бы не имеющего никакого отношения к теме моего рассказа, тем не менее как нельзя лучше обозначает уникальный феномен – искусство горлового пения. Виды горлового пения – а их множество – можно условно разделить на две группы – «сибирское» и тибетское. Будучи, без сомнения, национальным достоянием России, горловое пение сибирских народов – тувинцев, хакасов, алтайцев, якутов – совершенно неизвестно большинству россиян. В то время как «Хуун-хуур-туу», «Ят-Ха» и другие знаменитые коллективы выступают на элитных концертных площадках Америки и Европы, многие музыканты вообще живут на Западе, алтайский кайчи (сказитель) Болот Байрышев записывается в Японии, а американцы собираются строить в Туве «аллею славы» горлового пения – на родине их знают и ценят немногие любители, преимущественно жители нескольких мегаполисов. Ну и земляки, конечно. Имеющие несколько видов и множество разновидностей стили горлового пения сибирских народов возникли, по преданию, как подражание звукам, издаваемым животными и птицами. Обычно в этой технике исполняются лирический эпос, как в Туве, героический на Алтае, а якуты, в том числе и женщины, используют его в шаманских камланиях.

Вынесенное в заголовок название рассказа Юрия Мамлеева, вроде бы не имеющего никакого отношения к теме моего рассказа, тем не менее как нельзя лучше обозначает уникальный феномен – искусство горлового пения. Виды горлового пения – а их множество – можно условно разделить на две группы – «сибирское» и тибетское. Будучи, без сомнения, национальным достоянием России, горловое пение сибирских народов – тувинцев, хакасов, алтайцев, якутов – совершенно неизвестно большинству россиян. В то время как «Хуун-хуур-туу», «Ят-Ха» и другие знаменитые коллективы выступают на элитных концертных площадках Америки и Европы, многие музыканты вообще живут на Западе, алтайский кайчи (сказитель) Болот Байрышев записывается в Японии, а американцы собираются строить в Туве «аллею славы» горлового пения – на родине их знают и ценят немногие любители, преимущественно жители нескольких мегаполисов. Ну и земляки, конечно. Имеющие несколько видов и множество разновидностей стили горлового пения сибирских народов возникли, по преданию, как подражание звукам, издаваемым животными и птицами. Обычно в этой технике исполняются лирический эпос, как в Туве, героический на Алтае, а якуты, в том числе и женщины, используют его в шаманских камланиях.

В Монгун-Тайгинском районе республики поддержали проект главы Тувы Шолбана Кара-оола по сохранению уникальной породы тувинской овчарки, инициированный осенью этого года. В ГУП «Моген-Бурен» создан питомник по разведению тувинских сторожевых собак, который хозяйство презентовало в ходе выставки «Одно село – один продукт», состоявшейся в Кызыле 6 – 7 декабря. Три лохматых щенка (два – двухмесячных, один – трехмесячный) мужественно перенесли долгую и трудную дорогу и стали настоящими героями экспозиции отдаленного труднодоступного района. Посмотреть на маленьких псов, уже в столь юном возрасте держащихся с большим достоинством, и даже сфотографироваться старались все без исключения участники и посетители. Как сообщила директор ГУП «Моген-Бурен» Ошкуу-Саар Ооржак, тувинские сторожевые собаки давно живут на стоянке чабана Сергек-оола Чамзы в местечке Кара-Белдир, лучших охранников для отар не придумать. «Очень правильное решение принял глава республики по сохранению породы тувинской овчарки. Пока еще есть возможность восстановить численность этих собак – надо постараться.

В Монгун-Тайгинском районе республики поддержали проект главы Тувы Шолбана Кара-оола по сохранению уникальной породы тувинской овчарки, инициированный осенью этого года. В ГУП «Моген-Бурен» создан питомник по разведению тувинских сторожевых собак, который хозяйство презентовало в ходе выставки «Одно село – один продукт», состоявшейся в Кызыле 6 – 7 декабря. Три лохматых щенка (два – двухмесячных, один – трехмесячный) мужественно перенесли долгую и трудную дорогу и стали настоящими героями экспозиции отдаленного труднодоступного района. Посмотреть на маленьких псов, уже в столь юном возрасте держащихся с большим достоинством, и даже сфотографироваться старались все без исключения участники и посетители. Как сообщила директор ГУП «Моген-Бурен» Ошкуу-Саар Ооржак, тувинские сторожевые собаки давно живут на стоянке чабана Сергек-оола Чамзы в местечке Кара-Белдир, лучших охранников для отар не придумать. «Очень правильное решение принял глава республики по сохранению породы тувинской овчарки. Пока еще есть возможность восстановить численность этих собак – надо постараться.