Ожившие руны – это не сказка, и не новые мистические учения. Ожившие руны – это история народов, это - тайны вождей далеких времен. Руны оплетают народы, сплетают их. Тюркские руны – объединили на Международной научной конференции много народов. И не только тюркских. В организации конференции приняли участие Правительство Тувы, Министерство образования и науки, Министерство культуры, Тувинский институт гуманитарных исследований, ТГУ, Национальный музей, Российский комитет тюркологов, Турецкое лингвистическое общество. А такое количество серьезных организаций означает, что все было организовано на высшем уровне – вроде бы все идет само собой. На «высшем уровне» были и гости: специалисты из Турции, Германии, Японии, Южной Кореи, Китая, Монголии, США, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана. Это не говоря уже об отечественных специалистах, среди которых – ведущие тюркологи, доктора наук А. В. Дыбо, И. В. Кормушин, И. А. Невская и другие.

Ожившие руны – это не сказка, и не новые мистические учения. Ожившие руны – это история народов, это - тайны вождей далеких времен. Руны оплетают народы, сплетают их. Тюркские руны – объединили на Международной научной конференции много народов. И не только тюркских. В организации конференции приняли участие Правительство Тувы, Министерство образования и науки, Министерство культуры, Тувинский институт гуманитарных исследований, ТГУ, Национальный музей, Российский комитет тюркологов, Турецкое лингвистическое общество. А такое количество серьезных организаций означает, что все было организовано на высшем уровне – вроде бы все идет само собой. На «высшем уровне» были и гости: специалисты из Турции, Германии, Японии, Южной Кореи, Китая, Монголии, США, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана. Это не говоря уже об отечественных специалистах, среди которых – ведущие тюркологи, доктора наук А. В. Дыбо, И. В. Кормушин, И. А. Невская и другие.

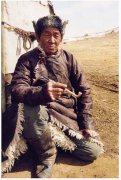

Культуры народов Сибири - коренного населения, русских, славян и европейских диаспор - новосибирские этнографы изучают с конца 80-х годов прошлого века. Сегодня они ведут множество проектов - от этнополитологии до мифологии. Но какой бы сложной не была тема - главная миссия этнографии - сохранение памяти. В том числе о самих хранителях традиций. Личная судьба которых обычно интересна не менее, чем рассказанная ими информация. Но такие человеческие истории обычно остаются за страницами отчетов и монографий. Известный новосибирский ученый Ирина Октябрьская считает, что этнографы должны отдавать должное хранителям культуры - и нашла способ, как рассказать о них больше. Ирина Октябрьская, заведующая отделом этнографии института археологии и этнографии СО РАН: "Мне очень нравятся эти новые формы, которые появляются - фотоблоги, сайты, где я могу мгновенно ввести в оборот все те экспедиционные материалы, которые я получаю".

Культуры народов Сибири - коренного населения, русских, славян и европейских диаспор - новосибирские этнографы изучают с конца 80-х годов прошлого века. Сегодня они ведут множество проектов - от этнополитологии до мифологии. Но какой бы сложной не была тема - главная миссия этнографии - сохранение памяти. В том числе о самих хранителях традиций. Личная судьба которых обычно интересна не менее, чем рассказанная ими информация. Но такие человеческие истории обычно остаются за страницами отчетов и монографий. Известный новосибирский ученый Ирина Октябрьская считает, что этнографы должны отдавать должное хранителям культуры - и нашла способ, как рассказать о них больше. Ирина Октябрьская, заведующая отделом этнографии института археологии и этнографии СО РАН: "Мне очень нравятся эти новые формы, которые появляются - фотоблоги, сайты, где я могу мгновенно ввести в оборот все те экспедиционные материалы, которые я получаю".